Tras las huellas perdidas de Emilia Ayarza

Una de las autoras colombianas más audaces del siglo XX es casi una desconocida. Semblanza de Emilia Ayarza, poeta que plasmó la violencia del país mucho antes que sus colegas masculinos, profeta en tierras mexicanas, feminista avant la lettre y una mujer cuya obra apenas resiste el embate del tiempo.

POR Manolo Villota Benítez

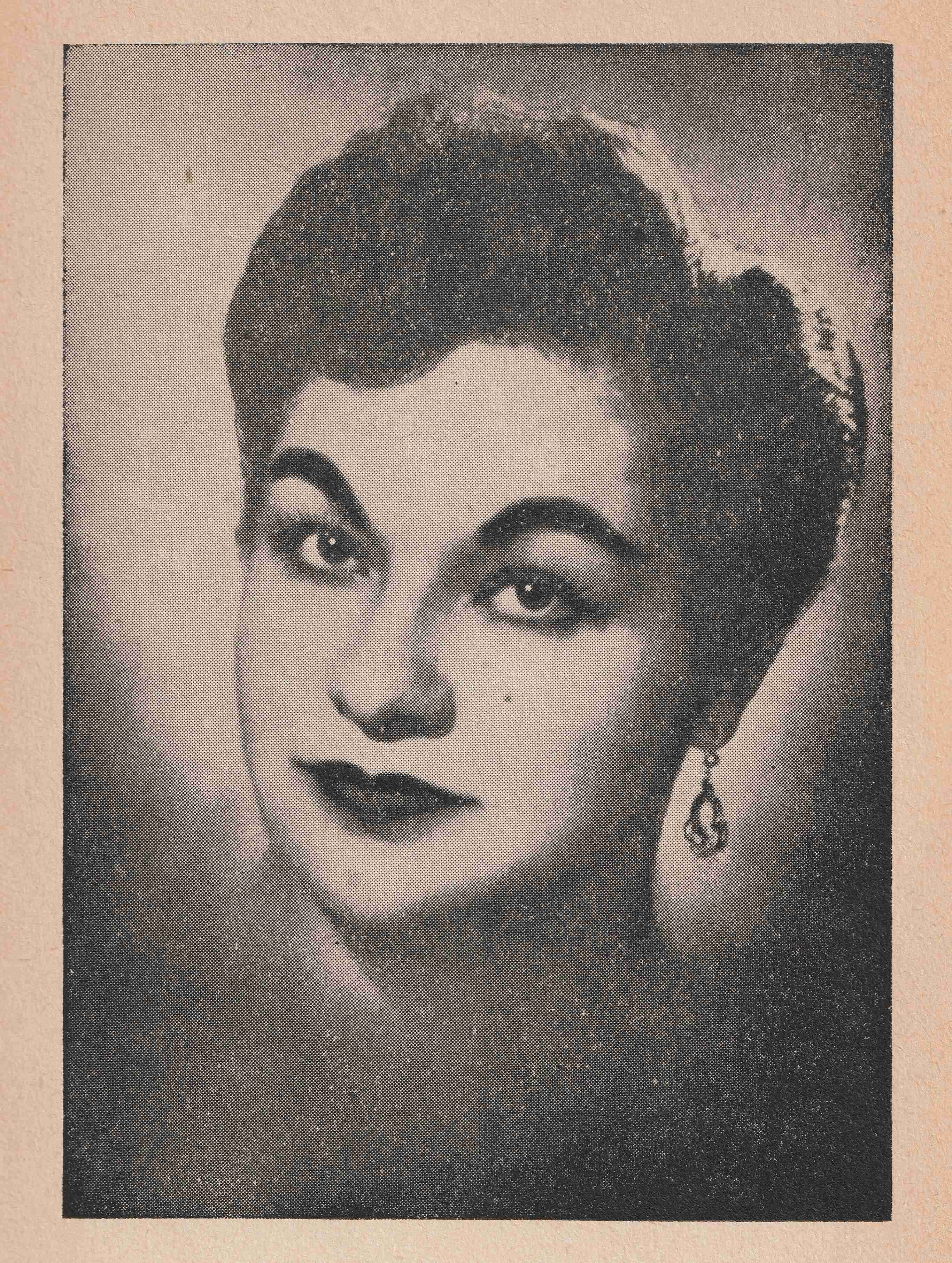

Retrato de Emilia Ayarza.

Esta historia comienza en una biblioteca.

Sobre la carrera Séptima con calle cuarenta en Bogotá se erige el edificio Alfonso Borrero Cabal de la Universidad Javeriana. En este laberinto de ocho pisos los cuadros antiguos y las esculturas de mármol se combinan con pantallas de plasma, jardines verticales y salas de juegos; un sincretismo que da la sensación de atravesar varias épocas en un solo espacio.

Aunque en el exterior la tarde es fría y ruidosa, adentro, en el piso cero, donde se encuentra el ala de literatura, el silencio crea un vacío acogedor. Pasillos formados por estantes de dos metros de alto rebosan de libros. La luz natural es una tenue insinuación, desterrada por las lámparas del techo. El olor del papel envejecido impregna en el ambiente un aura de nostalgia.

Llegué a la biblioteca en busca de una recomendación literaria. Nada inusual salvo que, en un acervo con más de trescientos mil libros de todas las latitudes, temáticas y épocas, el repositorio arrojó un único título y una sola edición vinculada al nombre que ingresé al sistema: Emilia Ayarza.

Había oído hablar de ella meses atrás, durante un curso de escritura creativa ofrecido por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Una mañana de sábado, el tallerista mencionó, casi de paso, la existencia de una obra honesta e importante para la historia de Colombia, escrita por una autora que, más bien, pasaba desapercibida.

Tras buscar con cuidado dentro de la sección de poesía di con un pequeño libro sin letras en el lomo, la portada o la contraportada. El paso del tiempo lo había deteriorado al punto de volver sus hojas amarillentas y quebradizas. Al abrirlo con delicadeza, descubrí una dedicatoria escrita a mano:

“Para Hernando Castilla, gran temperamento y amigo sin paz.

Emilia Ayarza - Bogotá octubre/47”.

Los trazos eran gráciles, el tono, aunque amistoso, se mantenía dentro de los límites de lo formal. El título de la obra: Solo el canto. Un breve poemario que, según descubriría después, fue el primer libro que Emilia publicó.

Tenía en las manos una primera edición con más de setenta años de antigüedad y, además, firmada por su autora. En otras condiciones esto sería una rareza para preservar; sin embargo, ahí estaba, destinada a ocupar un rincón como el único ejemplar de su especie. Aquel pequeño rectángulo de papel existía relegado en el tiempo, inmerso en el olvido.

Así, un hallazgo impensado se convirtió en la punta de un hilo, una historia que pedía ser revelada.

“Poeta, ¿qué es el grito de la vida?

Es el reflejo de todos los silencios de la muerte”.

Solo el canto (1947).

***

Hablar de Emilia Ayarza es recorrer un camino fragmentado. De entrada, su biografía parece un rompecabezas disperso por doquier. Revistas digitales, algunas publicaciones impresas y vagas menciones en libros especializados apenas dan cuenta de que alguna vez existió una poeta de sus calidades en Colombia.

Exceptuando un artículo de Juan Manuel Roca publicado en 1996 en Lecturas Dominicales de El Espectador, que ubica su nacimiento en 1924, las fuentes coinciden sobre su origen: Bogotá, 22 de mayo de 1919. Por entonces el mundo atravesaba tiempos de transición.

La Primera Guerra Mundial había terminado meses antes en Francia y traería muchas consecuencias de orden geopolítico. En 1920 Colombia sería golpeada por una crisis económica: el desplome de las exportaciones, la disminución del precio del café y el cierre de bastantes empresas. A su vez, el conservadurismo consolidaba su hegemonía política y de valores mientras el país empezaba a dar sus primeros pasos de modernización, todo rodeado por una creciente agitación de movimientos sociales y sindicales que buscaban reivindicar los derechos de la ciudadanía.

En medio de aquella conmoción nació Emilia. Su interés por la poesía se despertó desde la infancia. Entonces acostumbraba a escribir versos en papelitos que luego dejaba regados por toda la casa. Sus padres, en un ejercicio intelectual, inventaban competencias entre ella y sus hermanas, Elena y Virginia. Los concursos iban desde pintar cuadros y componer melodías hasta cantar canciones a tres voces. El premio solía ser una salida al cine.

Así lo cuenta su hija Clemencia Herrera Ayarza en el documental Emilia Ayarza, elegida del silencio, una pieza de veinticinco minutos que esboza su vida y cuya única copia reposa en la Biblioteca Nacional, un edificio de fachada portentosa que contrasta al interior con muebles deteriorados y computadores de uso público obsoletos.

A los catorce años su padre falleció. Posteriormente, según un artículo publicado en el número once de la revista de la Casa de Poesía Silva y escrito por Mauricio Contreras Hernández, se recibió como bachiller del colegio Las Casas. La otra mención que existe en internet sobre su educación escolar fragmenta el relato, que parece no tener una versión absoluta, pues menciona que Ayarza salió del Instituto María Inmaculada.

Más allá de estos datos no hay pista que ahonde en sus años de infancia y juventud. Por otro lado, los textos que existen sobre ella concuerdan en que tuvo educación universitaria y coinciden en el lugar donde la recibió.

“Nací el día de la luz y el pecado original.

Crecí del sol, de su germen de oro tibio

Y se me hincharon las venas

Cuando supo la llama que así empezaba el fuego”.

Voces al mundo (1957).

***

“Doctorada en Filosofía y Letras por la Universidad de los Andes”, anota Rogelio Echavarría en su libro Quién es quién en la poesía colombiana, un manual de más de 300 páginas donde, entre una amplia lista que reseña a diversos autores, se dedica un breve espacio a la obra de Emilia. A pesar de que este dato se ha reproducido en varios documentos y publicaciones posteriores, al parecer jamás se sometió a una verificación apropiada.

Por sugerencia de Kim Infante, una funcionaria del área de gestión humana de la Universidad, escribí tres correos electrónicos a lugares donde, según me dijo, podría encontrar información: la Biblioteca General, el Departamento de Literatura y el Archivo Central. En los dos primeros casos los encargados manifestaban no tener idea del asunto. Sin embargo, fue la tercera respuesta la que permitió despejar el camino.

Retrato de Emilia Ayarza que acompaña la última edición de Acá empieza el fuego (Bogotá: La Jaula Publicaciones, Sincronía Casa Editorial, 2022).

Luego de una breve videoconferencia en la que expliqué el propósito de mi consulta, Nancy Amarillo, empleada en esta dependencia, me prometió buscar en el repositorio. Dos semanas después recibí un correo donde, muy formalmente, se comunicaba que, luego de revisar un periodo comprendido entre 1949 y 1960, no se encontró ningún registro de Emilia Ayarza. Como dato adicional mencionaron que la primera mujer que estudió ahí lo hizo en 1950 en la Facultad de Administración.

Esta revelación evidencia las consecuencias de la falta de rigurosidad combinada con las dificultades de rescatar del paso del tiempo a autores cuya vida apenas se conoce. Durante décadas un dato erróneo fue incorporado y reproducido en la narrativa oficial de una escritora y, lo peor, nunca se corrigió a pesar de que para ello bastaba con hacer una visita, realizar una llamada telefónica o escribir un correo electrónico para confirmar la información. La verdad sobre este dato aún es desconocida, pues sus hijos, quienes podrían dar una certeza del mismo, están en una edad muy avanzada para responder.

“Y gritarás:

Elegida del Silencio.

Favorita del Caos.

Transeúnte de la nada.

Huésped de un ser desconocido.

Madre que partes de mi carne:

¡Solo mi cuerpo morirá tu muerte!”.

Testamento (1987).

***

Entre los hechos confirmados sobre la poeta está su matrimonio con Ángel Herrera, un acaudalado empresario, dueño de la pasteurizadora San Luis, entonces ubicada en la sabana de Bogotá. Esta unión cambió su nombre de pila a “Emilia Ayarza de Herrera”, como sucedía con las mujeres de la época. Sobre esta práctica, el artículo académico “Identidad de las mujeres casadas: el uso del ‘de’ en sus apellidos en Colombia”, escrito por Carmen Diana Deere y Magdalena León, anota:

Esta [figura] estuvo asociada a la construcción simbólica de la mujer casada como “el ángel” o “reina” del hogar, fundada en el culto a la domesticidad y la maternidad. En un contexto donde el matrimonio fue la opción deseada y avalada por la cultura, a nivel simbólico fue importante pertenecer a alguien.

Además, como consecuencia de este suceso, esta etapa de la vida de Emilia sería definitiva para sumar a su capacidad creadora la posibilidad de difundir su obra:

–Decía: “Voy a publicar un libro”, y mi papá pagaba por el libro. No le dijeron: “Usted escribe tan lindo que le vamos a publicar”; ella pagó todos los libros. Por eso solo se encuentran en manos personales o regaladas por nosotros. Ella nunca pensó que fuese un éxito. No creo que se diera cuenta de la grandeza de lo que hacía –cuenta su hijo Juan Manuel en el mismo documental.

Durante aquellos años, Colombia vivió un esplendor literario con el auge de dos generaciones de poetas: Piedra y Cielo, conformado a principios del siglo XX y el grupo Mito, llamado así en razón de la revista literaria fundada por el escritor Jorge Gaitán Durán. Aunque se cree que Emilia colaboró en dicha publicación, en la edición conmemorativa de 2005 no fue seleccionado ninguno de sus textos.

A la par de la poesía se movía la vida social de las artes bogotanas. Con el tiempo se volvieron famosas las tertulias que se organizaban en casa de Emilia. Comenzaban después del mediodía y terminaban cuando anochecía. Ella, carismática y amable, convirtió su hogar en un punto de encuentro de destacados artistas.

El pintor colombiano David Manzur, quien ilustró el libro de AyarzaVoces al mundo, revela en una entrevista con Marlon Becerra la naturaleza de aquellas reuniones:

–Ella tenía un salón donde se gestaba la cultura de Bogotá. Todos los que íbamos éramos ovejas negras. García Márquez también iba. Ahí conocí a Obregón, a Grau. Yo tenía diecinueve años y compartía con esta gente increíble.

En el documental, Manzur también anota:

–Alejandro Obregón me dijo que estábamos en mora de hacerle un homenaje a esa mujer maravillosa, quien fue un punto central de todos nosotros cuando comenzamos.

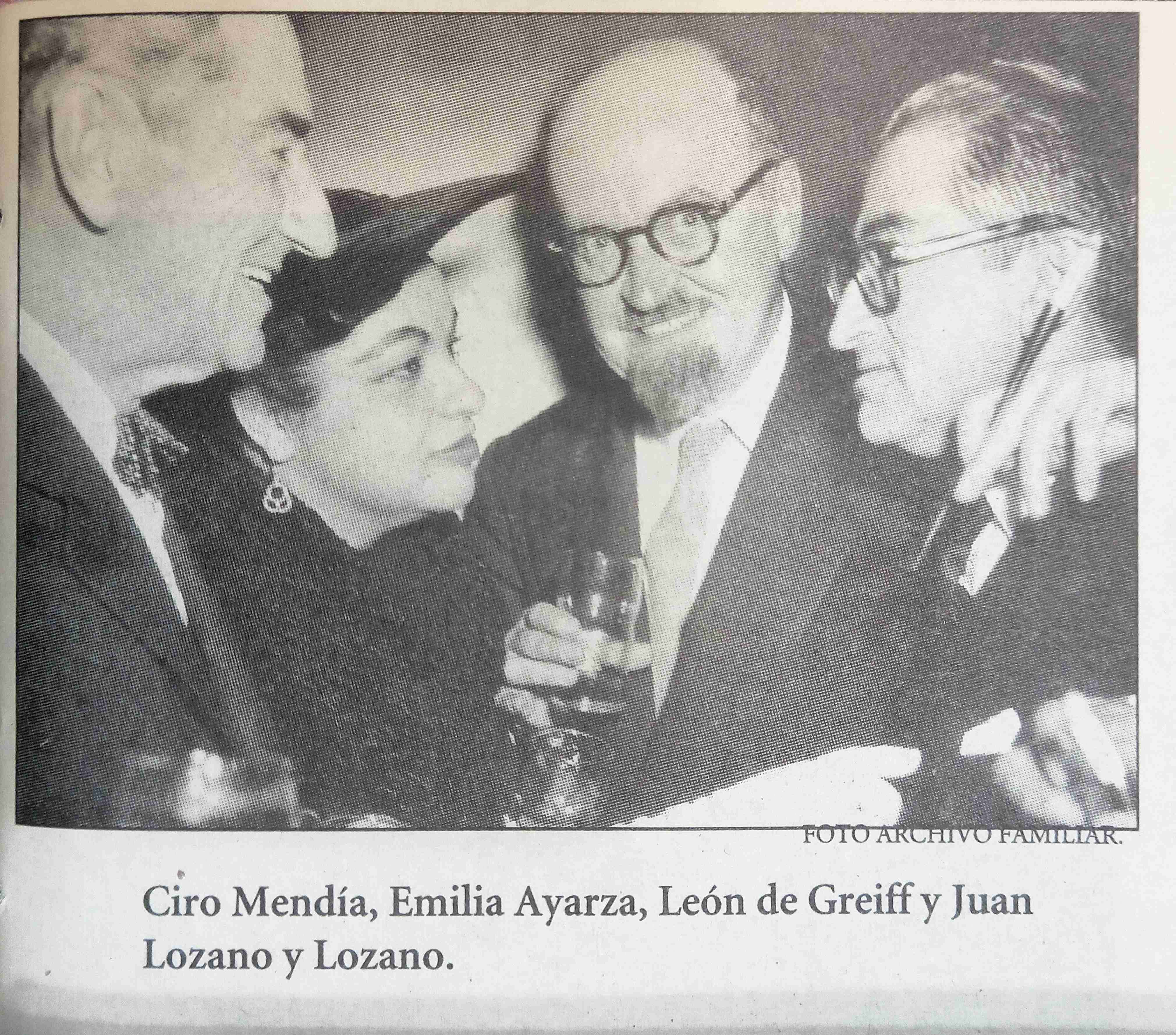

Por estas reuniones pasaron personalidades de la talla de León de Greiff, Maruja Vieira, Juan Lozano y Lozano, Dora Castellanos, Omar Rayo y Jorge Zalamea, entre otros.

De izquierda a derecha: Ciro Mendía, Emilia Ayarza, León de Greiff y Juan Lozano y Lozano en una reunión social. Crédito: Archivo familiar. Magazine Dominical no. 707 (01 de diciembre de 1996).

Entre todos los puntos de encuentro de la bohemia bogotana, quizás el más importante era El Automático, un café ubicado en la Avenida Jiménez, entre los dos diarios más leídos del país, El Tiempo y El Espectador, y a pocos metros de donde estalló el Bogotazo. Ahí convergían intelectuales, periodistas, políticos y artistas para hablar de política, cultura o sobre las trivialidades de la cotidianidad.

Entonces era común restringir la entrada de mujeres a estos espacios, marginándolas de la vida social de la capital. Emilia era una excepción al convertirse en una visitante habitual del sitio, como lo cuenta el pintor Omar Rayo en una entrevista:

–Entre las personas que frecuentaban el Café Automático estaban Emilia Pardo Umaña y Emilia Ayarza. Eran de las pocas mujeres que dejaban entrar. Eran aceptadas por su capacidad y talante intelectual; ahí tuve la oportunidad de conocerla y saber qué estaba haciendo; era una amistad bohemia.

Hoy el local donde conectaba la intelectualidad y la élite literaria del país todavía está en pie, pero cumple un propósito diferente. En la actualidad es una de las sucursales de una cadena de restaurantes con diez filiales en toda la ciudad. Dos letreros con luces de neón dan la bienvenida en una combinación que podría ser interpretada como una broma bien intencionada. El primero es una aseveración: “Con Dios todo es posible”. El segundo, tal vez, un exclusivo ofrecimiento: “Pa’ los locos por el chicharrón”; la “c” en “locos” está fundida.

Mientras pantallas de plasma emiten partidos de fútbol, gente sentada en largas bancas atornilladas a mesas de madera saborean canastas repletas de carne, chorizo y salchichas. Las planchas donde se prepara la comida están a la vista de todos junto a una ventana sin cristal que da a la calle. Ahí, dos hombres equipados de largos cuchillos y trinchadores echan las piezas sobre el metal y despachan con rapidez los pedidos que les allegan los meseros.

En la entrada, un joven que reparte el menú impreso del día me invita a degustar “la mejor carne de cerdo del centro”. Lleva puesto, al igual que sus compañeros, un conjunto de gorra, delantal y pantalón negro con camiseta aguamarina.

–Amigo, ¿usted sabía que aquí mucho antes funcionaba un café? –le pregunto.

El hombre niega con la cabeza al tiempo que sonríe. Solo atina a decir con tono afable:

–Ni idea, yo solo volanteo.

“Tu nombre flecha y horizonte.

Y la cal de las paredes, las tinieblas,

El olor de mis cosas, las voz de los rincones

Se doblan tu nombre”.

La sombra y el camino (1950).

***

Los años cuarenta en Colombia estuvieron marcados por la agitación sociopolítica: se recrudeció la guerra bipartidista, varias reformas liberales fallaron y hacia el final de la década vino el impacto del Bogotazo. A nivel mundial, la Segunda Guerra transformaría, de nuevo, el orden internacional. Uno de los debates que emergían en esa época tenía como eje el papel de la mujer en la sociedad.

Aún predominaba el arquetipo de la esposa sumisa que debía estar atada a las tareas domésticas. Emilia, desde su obra poética y su posición ciudadana, mostró una actitud disruptiva frente al tema en un periodo donde las leyes prohibían que las mujeres votaran o administraran sus propios bienes.

Esta postura se plasmó en una columna de opinión publicada en el diario El Tiempo, medio en el que participaba ocasionalmente. Entre los textos de 1947 se encuentra un emotivo homenaje a Ximénez, el periodista fallecido en 1946, con quien compartía una amistad cercana, y una columna, titulada “Réplica a Olga Salcedo”, en cuyas líneas Emilia cuestiona el papel de la mujer en la sociedad de la época:

"Si la mujer debe trabajar, estudiar, reivindicarse ¿cómo entonces su puesto está en el hogar al lado de los hijos y la sombra del bolillo? Si la mujer no puede ni debe ocupar puestos de responsabilidad, si no puede “usurpar” posiciones políticas ¿cómo entonces presentarse a las aulas universitarias a optar por títulos doctorales y científicos? […] Se trata de que Colombia sea un país civilizado, incluyendo los derechos de la mujer en sus leyes como movimiento de modernismo y adelanto".

En el mismo texto se cuestiona la idea de asociar el feminismo a la pérdida de la femineidad, dos ideas que se contraponían con frecuencia en la sociedad de entonces:

"La mujer feminista está plenamente convencida de la superioridad, de la igualdad, de las necesidades de luchar en paridad con el hombre. La otra, la antifeminista, cree lo contrario. Ella está convencida de que salirse de los lindes de la aguja y el bolillo es perder la tan mentada feminidad, que, entre otras cosas, estoy plenamente convencida, no se pierde sino con la muerte".

Por otra parte, a través de su obra, Ayarza se expresa sin temor contra las convenciones del momento. Por ejemplo, en su poema “Voces al mundo”, que da nombre al mismo libro, desafía los estereotipos con sus versos: “Que vengan, que soy la hermana sin casar, / la madre con amante, la pariente fea / la hija indefinida y musculosa / el sobrino ratero, la amiga vergonzante”, líneas que guardan un evidente arrojo en un contexto profundamente conservador.

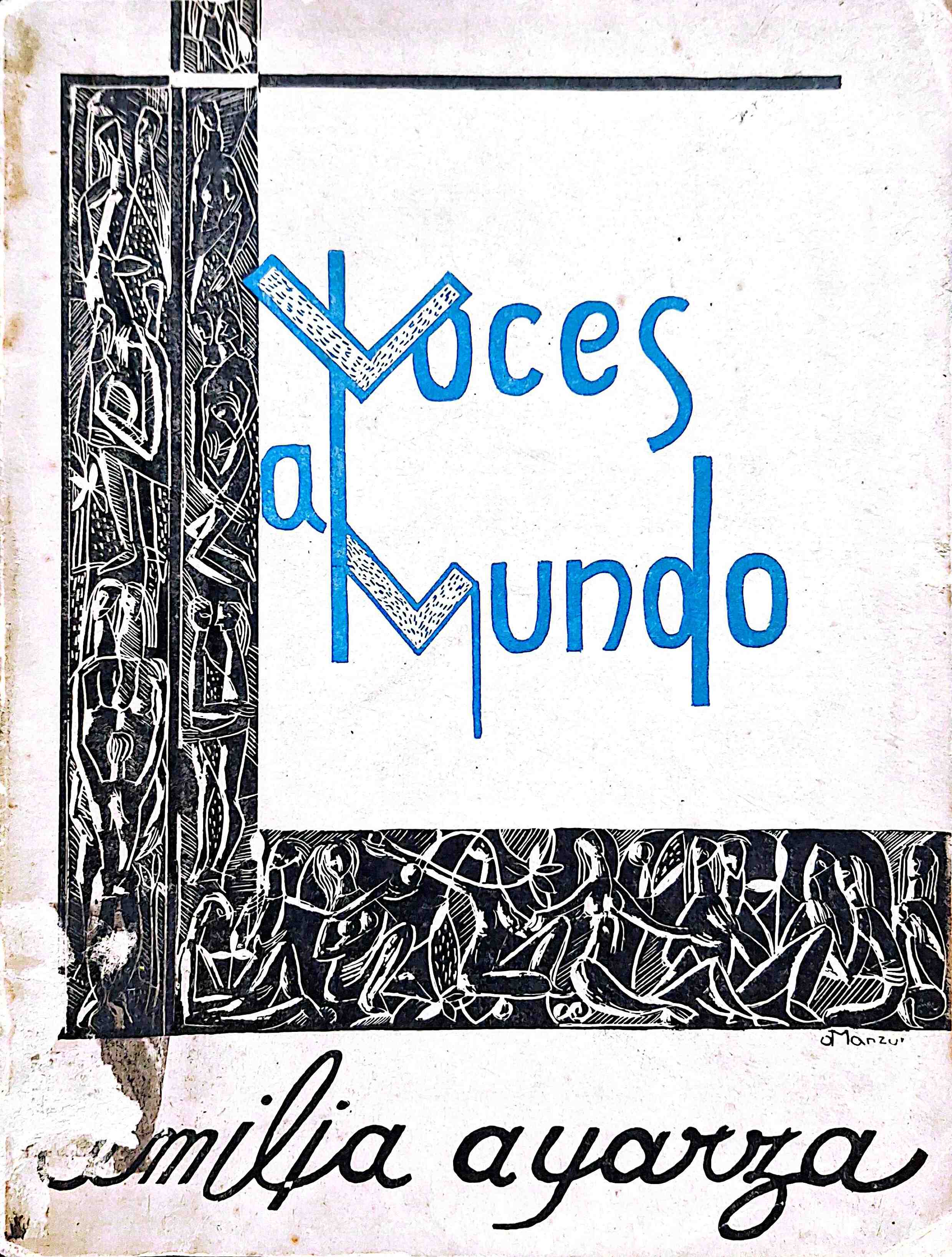

Portada de la primera edición de Voces al mundo, impresa por la editorial Lumbre en 1957. Crédito: Archivo Hellman Pardo.

–Una mujer que sabe, una mujer que escribe, es peligrosa; por medio de la poesía ella se liberó, ella rompe los eternos estereotipos relacionados con los quehaceres de las mujeres, que es lo que sentimos a través de la lectura de su poesía –dice Florence Thomas, feminista colombofrancesa, sobre Emilia durante un pequeño conversatorio virtual que apenas suma un poco más de mil reproducciones en YouTube.

Otro video colgado en la web recoge la intervención de Carlos Satizábal, poeta y dramaturgo, en un seminario literario celebrado en Bogotá, donde anota:

–Quizás sea Emilia Ayarza la primera poeta que busca en la poesía colombiana un horizonte de los afectos diferente a ese amor que condena a la mujer a ser nada sin el amado masculino, como si amar a un hombre, casarse o vivir con él fuera el sentido de la vida.

En la tesis de Sandra Carolina Pinzón Estrada, “Escritoras de prensa durante los años cuarenta ¿un despertar que quedó oculto?”, se dedica un apartado a Ayarza, donde se resalta que su obra periodística defiende la independencia y las capacidades plenas de la mujer más allá de los roles tradicionales. El texto anota:

"Más aún, esta escritora recomienda estudiar y trabajar para estar acordes con el momento histórico que estaban pasando, planteando como un futuro aterrador la dependencia económica de las mujeres en la vida adulta, situaciones que aún eran muy comunes en las prácticas sociales de la época".

“Yo soy esta mujer ancha de cuerpo

hormonal, de frente,

esta mujer con el sistema solar bajo la dermis

con las extremidades, los bronquios y la pluma

saludables;

esta mujer que le corta las venas al silencio

para fluir desesperadamente”.

El universo es la patria (1962).

***

Junto a la plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá, se ubica el Café Pasaje, un rincón emblemático fundado hace más de ochenta años. Por dentro, sillas y mesas de tonos sobrios contrastan con una decoración donde se mezclan banderas de Estados Unidos, letreros que publicitan viejas marcas de gaseosa, cuadros que exaltan paisajes colombianos y muchas botellas vacías de cerveza apiladas en repisas. La música a todo volumen y las voces de la gente sacuden el aire.

En el exterior me encuentro con Henry Alexander Gómez, docente, poeta y estudiante de doctorado en la Universidad de los Andes. Gómez, quien ha ganado varios premios literarios dentro y fuera del país, también es un estudioso de la poesía de Ayarza. En 2020 compiló varios poemas de Emilia para un título de la colección Un libro por centavo, un proyecto de la Universidad Externado de Colombia que buscaba rescatar la obra de distintos autores a partir de publicaciones de bolsillo.

Henry viste de negro. Usa gabán por encima de una camiseta estampada con el nombre de una banda de metal, jean y botas. Sus gestos son formales, el tono de su voz es cadencioso y gentil. Luego de un apretón de manos nos sentamos y pedimos dos cervezas. Es martes, son las seis de la tarde y, como es usual en la ciudad a esa hora, ya es de noche.

Para Gómez es absurdo que una autora como Ayarza sea casi una desconocida en la historia nacional. Resalta que las menciones son breves y vagas, además de estar fragmentadas entre periodos largos. Tras su muerte en 1966, pasaron treinta años para que, por iniciativa de personas como el escritor Juan Manuel Roca, algunas de sus obras fuesen reeditadas. Tales fueron los casos de Solo el canto y Diario de una mosca, la primera en 1996 y la segunda en 1997. Aunque aquel retorno despertó cierto entusiasmo colectivo, el impulso no duró mucho. Fue solo hasta la antología recopilada por Gómez que volvería a publicarse su poesía en un nuevo tiraje.

Henry menciona que la obra de Emilia Ayarza es un punto de quiebre en la literatura nacional. Hasta entonces la generación de poetas que le precedía, los Piedra y Cielo, mantenían una propuesta clásica, ensimismada, conservadora. Con ella, por el contrario, empieza una vanguardia en Colombia.

–Desde su libro Solo el canto (1947) creo que hay una pregunta por el lenguaje que se sostiene en la construcción de la imagen surrealista. El único contemporáneo que también lo trabajó fue Álvaro Mutis, pero su primer plaquette, que se tituló La balanza, lo publicó un año después, en 1948.

Gómez cuenta que ella era la única mujer entre un grupo de autores que propusieron aquella modernidad literaria. Entre otros nombres resaltaron, aparte de Mutis, Héctor Rojas Herazo, Óscar Hernández Monsalve y Carlos Obregón. Además, añade, la visión de Ayarza es más reflexiva que la de autores como Cote Lamus o Gaitán Durán. Sobre este último anota que Emilia llega a superarlo respecto a algunos de sus libros.

En 2022 el Ministerio de Cultura lanzó la Biblioteca de Escritoras Colombianas con el fin de rescatar y poner en circulación la obra escrita por mujeres para el conocimiento del público. La escritora Pilar Quintana, ganadora del Premio Alfaguara y coordinadora editorial del proyecto, me remitió a Camila Charry Noriega, poeta y profesora universitaria, quien lideró la compilación de la obra de Emilia a la que titularon Aquí empieza el fuego.

A la pregunta de por qué eligieron a esta autora, Charry destaca el interés en divulgar su obra para que sea estudiada y discutida en círculos ciudadanos y académicos. La claridad de su lenguaje y cómo trata temas que son disruptivos y adelantados para su época la hacen relevante:

–Encontramos en su poesía la urgencia de que la palabra transite aquellos aspectos de la vida y aquellos temas que no eran considerados poéticos, mencionando a seres reales, abandonados por la sociedad. Leerla renueva la mirada que tenemos sobre la escritura de las mujeres por la gran cantidad de temas que abordó y por la contundencia de sus palabras.

En el documental Emilia Ayarza, elegida del silencio, el periodista cultural Carlos Guerrero resalta el enfoque único que Ayarza daba a un tema como la muerte. Según este, mientras el denominador de la poesía femenina entonces se centraba en el amor platónico no realizado, ella, siendo una de las poetas más avanzadas de su tiempo, “enfrentaba a la muerte de manera distinta. Para Emilia, era el principio de algo nuevo”.

Tanto Charry como Gómez coinciden en que el gran aporte de Emilia Ayarza, más allá de las formalidades de la técnica, es la intención de sus palabras y la audacia de usar las letras para expresar con libertad lo que otros temían. Su obra no pierde vigencia a pesar de los años, ya que expone problemas que enfrentábamos entonces y que aún seguimos encontrando. Es una poesía donde todas las personas pueden caber sin miedo y donde ser mujer significa existir con ímpetu.

“Ámame, porque eres poseedor –mas no eres dueño–

Y eso te hace llorar cuando compruebas

Que cabría el océano en tus ojos”.

Voces al mundo (1957).

***

El siete de agosto de 1956, a la una y cinco de la madrugada, siete camiones cargados con cuarenta y dos toneladas de dinamita estallaron accidentalmente frente a la Estación Ferrocarril, División Pacífico, en Cali. El material, cuyo destino era Bogotá, arribó de Suecia y entró por el puerto de Buenaventura. La explosión destruyó cuarenta y dos manzanas a la redonda, matando a casi cuatro mil personas, muchas de las cuales quedaron irreconocibles por el estado en que fueron encontradas. De ahí que varias víctimas terminaron enterradas en una fosa común.

Durante los días siguientes la crisis incluyó atención masiva de heridos, el aumento de la vigilancia para evitar saqueos y, por supuesto, el manejo político que se daba al asunto. El entonces presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla, intercambiaba acusaciones con los líderes de la oposición, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, quienes ya estaban gestando el Frente Nacional.

La historia de la tragedia es recogida en la publicación Cuando Cali amaneció en cenizas. La terrible explosión. 7 de agosto de 1965, escrita por José Agustín Otero Crespo en el año 2000. Ahí, a partir de voces testimoniales y documentales, se cuenta, entre otras cosas, que 350 negocios fueron destruidos y el monto del daño rondó los 200 millones de pesos de la época.

De aquel acontecimiento surgieron un edificio multifamiliar construido por el Gobierno venezolano y el barrio Aguablanca, donado por el Gobierno canadiense. El hecho, a pesar de su magnitud, no fue portada de ninguno de los dos diarios más importantes que por entonces, debido al régimen, habían cambiado sus nombres a El Intermedio (El Tiempo) y El Independiente (El Espectador).

Este suceso inspiró el poema “A Cali ha llegado la muerte”, tal vez, la única pieza de su tipo que hace una referencia directa al incidente. La composición está fechada en agosto de 1956, el mismo mes en que ocurrió la explosión. Ahí, Ayarza, usando un lenguaje contundente, muestra cómo la tragedia llega a la ciudad con una fuerza invencible para llevarse todo por delante: “Nada pudo detener la muerte. / Llegó a Cali navegando / y los corceles del océano Pacífico / la saludaron volcando sus belfos espumeantes en la playa”.

En la parte final del poema intensifica la descripción a partir de imágenes que transmiten la fuerza destructora de la explosión: “Invadió los palacios, las haciendas / los ranchos y las niñas de capul. / Invadió el cielo y sus altos corderos extraviados. / Invadió la secreta desnudez de los cadáveres. / (La ciudad era un racimo de plomo derretido y la muerte le salía a bocanadas). / La historia de Cali dejó de ser un río deliberadamente puro / por cuyas ondas los días eran barcos de vidrio”.

El anterior ejemplo evidencia otro aspecto de la importancia de Emilia en la historia literaria colombiana: su capacidad para escribir sobre el conflicto. En el trabajo de grado “El desarrollo de la voz testimonial en la poesía de Emilia Ayarza (1919-1966)”, Elizabeth Peña Zapata, de la Universidad de Antioquia, hace un minucioso análisis de cinco poemas en el contexto de la violencia en Colombia. Por ejemplo, en poemas como “Imprecación”, dice el trabajo, se observa la desesperanza desde los ojos de la madre destinada a dar a luz hijos que deben ser sacrificados en la guerra. “A eso vienes. / A brotar de tu madre como una bayoneta / A quitarle a sus hombros el sitio de las frutas / Para amoldar el fusil a tu estatura / A eso naces”. Es preciso anotar que el poema se publica dos años después de acontecido el Bogotazo, que agitó la situación sociopolítica del país.

Por otro lado, en el poema “Voces al mundo” se invita a reformar las injusticias en las estructuras existentes para que todos los marginados tengan, sin distinción, un lugar; mientras que en “Carta al amado preguntando por Colombia” Emilia cuestiona el rumbo de la nación a través de preguntas retóricas que expresan el modo en que la guerra está destruyendo al país. “Respóndeme si se han muerto todos los hombres de mi tierra, / si mi tierra ahora es un gallinero nauseabundo / o si es que la sangre vertida/acostumbra el corazón y las pupilas”.

Henry Alexander Gómez comenta cómo la escritura sobre la violencia hecha por mujeres desempeña un papel central en la historia literaria del país:

–Matilde Espinosa, con Los ríos han crecido, y Emilia Ayarza, que en su libro conversa con la muerte para después afinar su mirada en Voces al mundo, demuestran que se puede escribir sobre este tema en pleno apogeo del mismo. Eso es extraordinario.

Por la misma línea, Camila Charry expresa:

–Si bien escribió sobre la guerra, que parece eterna en Colombia, lo hizo señalando todos esos males que se calcinan en nuestra memoria histórica. Enunció sin temor, y buscó que la poesía dejara de ser un acto de la pura contemplación para pensarla como un hacer que se eleva y reclama del ser humano la compasión, el respeto y la honestidad.

Su hijo Felipe Herrera Ayarza resume en pocas palabras la inspiración que le motivaba a crear:

–Ella les escribía a sus montañas color esmeralda. Siempre le dolió Colombia, siempre se enfocó en su tierra natal. Para ella Colombia era todo su corazón.

“Que mi tierra

Es la azul capital del planeta;

Que mi tierra

Es la vida al cuello de la muerte suspendida;

Que mi tierra

Es la única tierra que limita con las manos de Dios”.

Solo el canto (1947).

***

A mediados de la década del cincuenta, Emilia se divorció. En el documental sobre su vida, Juan Manuel, su hijo, menciona:

–Bogotá era un pueblo chiquito y ella no se podía desarrollar mucho más luego de ser la esposa de Ángel Herrera, un hombre prominente de mucho dinero. Enfrentarse al mundo donde todos la conocían era difícil.

La poeta decidió salir de Colombia con tres opciones en mente: Argentina, España y México. Siendo este último el país elegido, empacó sus cosas y viajó junto con sus hijos. Desde este punto el rastro de Ayarza se vuelve aún más difuso. Por ejemplo, las fuentes documentales no se ponen de acuerdo en el año de su viaje.

Quien confirma que el año oficial de arribo fue 1957 es Camila Herrera, nieta de Emilia y residente en México. La encontré entre los ochenta y seis seguidores de un perfil creado con el nombre de su abuela cuyo propósito es, según reza la descripción, “mantener su legado”. A la fecha la cuenta tiene doce publicaciones incluyendo fotos de las portadas de sus libros, un retrato de ella y la imagen de un recorte de prensa del diario El Tiempo. Ahí se informa que ganó el concurso lírico de la Universidad de Puebla en 1962 gracias al poema “Ambrosio Maíz, campesino de la América Latina”. Ese mismo año también ganó un concurso de narrativa con el cuento “Juan Mediocre se suena la nariz”.

Artículo de prensa e ilustración de Emilia Ayarza con motivo del premio otorgado en México (El Tiempo, 17 de junio de 1962).

La poeta llegó a vivir al Hotel París, y tiempo después, según corrobora su nieta, se estableció en las colonias Polanco (Arquímedes 20) y La Merced. Aunque las fechas y lugares la ubican aquí y allá, ciertamente esta mujer existió e impactó a quienes la conocieron gracias a su inteligencia y vitalidad. Estas virtudes, así como ocurrió en Colombia, le permitieron abrirse camino con rapidez y conectar con los círculos artísticos e intelectuales de ese país.

–Siguió su vida igual que antes, solo que tenía más amigos bohemios. Tuvieron una vida encantadora –dice su hija, Clemencia Herrera Ayarza.

Según Camila, quien retoma los recuerdos que Felipe, su padre, le ha contado a lo largo de los años, por aquellas reuniones pasaron entre otros personajes Manuel “El Loco” Valdés, María Félix y Emilio “El Indio” Fernández.

–Cuando estaba en México volví a ver a Emilia y fue lindísimo. Era una mujer de mucho carisma, gran coraje, capacidad de lectura y creatividad. También era muy rebelde debido a las cosas que pasaban en América Latina y Colombia, como la Violencia. Ella escribía sobre todo eso –dice el pintor Omar Rayo en una entrevista.

Prueba de la huella que dejó en este país es el prólogo que escribe el poeta Abigael Bohórquez en la edición de El universo es la patria: “Emilia entra de golpe en una plenitud que cuando tiene peligro de nubarrones más o menos turbios son borrados por la sacudida oportuna de la ironía sin trastienda neurótica, tendiendo siempre a la solución abierta”.

En México se desempeñó como periodista. Colaboró para diarios como El Universal y Excélsior, solo que evitaba usar su nombre. Emilia y sus hijos por entonces tenían el estatus de residentes rentistas, una figura jurídica que permitía a los extranjeros vivir en el país siempre y cuando no trabajaran.

La renta era enviada por su exesposo y para completar gastos ella adoptó varios seudónimos con los que escribía en medios nacionales. Entre los múltiples nombres que la poeta usaba estuvieron “Colombia Ríos” y “Sofía Magdalena”. Su faceta en la prensa se recoge en Diario de una mosca, una serie de textos que mezclan las percepciones sobre el mundo y diferentes lugares con el surrealismo poético.

Aparte de los periódicos también escribió para televisión. Fue guionista de Chucherías, un famoso programa humorístico emitido entre 1960 y 1963. Cada emisión era una serie de sketches y números cómico-musicales por el que pasaron varias personalidades de la época.

Selección de fotogramas de la serie mexicana Chucherías.

Su labor como periodista se alternó como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en lo que en ese momento era la Facultad de Humanidades. Fuentes documentales dicen que, incluso, un aula llegó a ser bautizada con su nombre. Camila, su nieta, afirma que es verdad, pero que con los años el espacio dejó de llamarse así.

–Su relación con la universidad era muy simpática. Su magnetismo era evidente. Todos los estudiantes querían estar con ella en sus clases de humanidades y literatura. Los salones se llenaban a tal grado que debían salir al jardín para continuar. Uno veía sesenta u ochenta muchachos enloquecidos escuchándola –dice su hijo Felipe.

En un ejercicio de indagar y corroborar algunos datos oficiales, me contacté con la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyas oficinas centrales se encuentran sobre la calle veintiséis en Bogotá, que también es la vía que conduce al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Ahí me reuní con Daniela Galvis, una abogada caicedonita de cabello crespo, sonrisa amplia y lentes gruesos. Su actitud afable complementaba un atuendo descomplicado que estaba lejos del estereotipo jurídico: chaqueta negra de cuero, jean, botas y una camiseta con la estampa de la agrupación de pop británica Girls Aloud. La joven, quien también asesora el despacho del registrador, se interesó por mi investigación y aseguró que iba a revisar el tema.

Semanas después me informaron a través de un chat que la entidad no tenía registro de Emilia Ayarza. La razón tiene que ver con el ejercicio del derecho al voto de la mujer. Según me explicó Galvis, por varias décadas, desde la Constitución de 1821, votar estaba condicionado a hombres mayores de veintiún años, casados y con propiedades, esto debido a que la concepción de personalidad estaba ligada a los derechos políticos del ciudadano.

El acto legislativo 03 de 1954 otorgó a la mujer el derecho a sufragar, pero la Registraduría solo realizó jornadas de cedulación entre mujeres mayores de veintiún años, quienes por primera vez recibían el documento hasta previas las elecciones del plebiscito del primero de diciembre de 1957.

“En conclusión”, cerraba el mensaje de Galvis, “si el dato sobre su viaje y estadía en México es legítimo, es muy posible que Emilia Ayarza quizás ni siquiera haya recibido su cédula de ciudadanía y, en ese sentido, no haya sido reconocida legal y jurídicamente como ciudadana con pleno ejercicio de sus derechos”.

Resulta irónico cómo apenas existió legalmente para el país que tanto amó. Así termina siendo su obra el mayor testimonio de su vida y legado.

“Me gustaría vivir a espaldas de los relojes…”

Diario de una mosca (1997).

***

La obra de Emilia Ayarza se compone de cinco títulos principales: Solo el canto (1947), La sombra y el camino (1950), Voces al mundo (1957), El universo es la patria (1962) y Diario de una mosca (1997). Desde entonces las reediciones de la obra de Emilia, exceptuando las antologías del Ministerio de Educación y la Universidad Externado, han estado a cargo de la Editorial Magisterio, un sello fundado por Alfredo Ayarza, sobrino de Emilia y exprofesor de química de setenta años.

Durante una breve reunión en una cafetería del norte de Bogotá, Alfredo me muestra algunas fotos familiares. Su voz tiene un tono sereno y cordial. Mientras sonríe me habla con admiración de la obra de su tía, a la que nunca pudo conocer en persona debido al exilio.

–Ha habido interés por ella en círculos no tan visibles, alejados de la gran prensa o las grandes editoriales. Gente que se organiza para difundirla. Por ejemplo, una vez una señora de España le dedicó un programa completo a Emilia. En Medellín otra persona hizo una lectura de sus poemas.

A futuro, dice, espera poder reeditar cada uno de sus libros.

–Ella debería ser un referente para la actualidad porque era muy humanista. Representa unos valores que atraviesan nuestra sociedad. Yo creo que si estuviera viva seríamos grandes amigos, estaríamos supersintonizados –añade con entusiasmo.

“Cuando entre a la muerte

Seré para Dios

Un leve tatuaje

De luna en la sien”.

Solo el canto (1947).

***

Emilia Ayarza falleció en Los Ángeles en 1966. No soportó la arremetida inclemente de un cáncer de útero. Sus hijos aún eran adolescentes para entonces. Camila, su nieta, aclara un error del artículo de la revista de la casa de Poesía Silva que afirma que tuvo diez embarazos:

–Fueron cuatro. Clemencia Herrera, Juan Manuel Herrera, Rosario y Felipe Herrera (son mellizos), y un embarazo de mellizos que no llegó a término.

Su hija relata en el documental que antes de morir Emilia recibió una condecoración del Gobierno nacional. Le organizaron una fiesta en la embajada a la que asistió en silla de ruedas y alrededor de un mes después falleció.

–Siempre veo gente que la conoció –dice Clemencia– y me comentan que es una maravilla, que lo que escribió es más de hoy que de hace treinta años. No me sorprende, pero me da lástima que no haya pasado cuando estaba en vida. Murió triste y sola. Con nosotros en Los Ángeles, pero sin amigos, sin el resto de la familia.

–Nunca le había prestado atención a lo que ella había escrito porque estábamos en otra historia, hasta que un día que visité a un amigo y le entregué una tarjeta. Él la miró y me preguntó: “¿Tú eres hijo de quién?”. “De Emilia Ayarza”, respondí, y empieza este señor a decirme que mi mamá era una persona increíble y especial. Duré hablando con él una hora y fue tan apabullante que me hizo llorar de la emoción –recuerda su hijo Felipe.

Su nieta, quien reside en México, comenta sobre su abuela:

–Siempre están presentes sus textos y anécdotas. Era una persona con un don de gentes impresionante y una capacidad de análisis y escritura muy destacada para su época. Tanto sus hermanas, mis tíos, mi papá y primos nos llenamos de orgullo y felicidad cada vez que encontramos personas que la recuerdan con tanto cariño y admiración.

“Yo me muero –hijo mío– porque el tiempo

ya no me da su dimensión de toro.

Porque la vida y Colombia se me van de entre las manos

como el tacto de la piel del moribundo.

Porque a los sueños les pusieron pasta.

Y enlataron el júbilo y la risa.

Me voy porque hay que medir con metro las ideas.

Hay que poner en fila hasta las lágrimas”.

Testamento (1957).

***

Esta historia termina en una biblioteca.

–Me parece maravilloso lo que me cuentas –me dice Mary Martínez, entusiasta, sin desviar la mirada del camino.

Estamos descendiendo por las escaleras para llegar al piso cero del edificio Alfonso Borrero Cabal. Mary lleva veinticinco años en la biblioteca y ha pasado por todas sus dependencias. Actualmente está encargada del ala que preserva los libros raros y antiguos de la Universidad Javeriana, un salón donde está prohibida la luz natural y la temperatura es regulada automáticamente por un sistema de aire acondicionado que facilita la conservación del material.

Ahí reposan piezas tan raras como los diarios de Francisco José de Caldas, ilustraciones originales de las expediciones de Humboldt e incluso el manuscrito que cuenta la vida de Nicolás Jiménez, el primer asesino serial del que se tiene registro en Colombia. Con una mezcla de experticia y eficiencia, la funcionaria apura el paso y se sumerge entre los estantes atiborrados de libros. Fácilmente encuentra el de Emilia. Lo toma entre sus manos con cuidado, abre la portada, sonríe y lo cierra. Sin decir nada recorremos de nuevo el camino de vuelta a su oficina.

–Ten la certeza de que el libro será añadido a la colección para su cuidado y preservación, pero además vamos a hablar con el Departamento de Literatura de la Universidad para saber si podemos realizar una investigación sobre Emilia y su obra desde la academia –me dice con tono emocionado, casi triunfal–. Cuando me comunique con la profesora encargada es probable que te llamemos para que nos cuentes cómo llegaste al material y lo que sabes sobre la poeta –concluye antes de despedirse con un gentil apretón de manos.

El cielo sobre la carrera Séptima con calle cuarenta es gris, oscuro, profundo. El barullo del entorno me devuelve, de golpe, a la realidad: gente riendo en las graderías, transeúntes apurados y carros yendo y viniendo sin cesar. Antes de volver caminando a casa, saco de mi morral la edición del Diario de una mosca que cargué conmigo todo este tiempo y abro una página al azar. Quizá busco una revelación:

“Patria mía. Amada tierra mía. Eres la capital del planeta, eres la única tierra que limita con las manos de Dios. Te saludo”.

ACERCA DEL AUTOR

Nació en Pasto, Nariño, al pie del volcán Galeras. Lector constante y cronista en formación. A veces toca la guitarra. Hijo de una docente de secundaria y un profesor retirado; hermano de una psicóloga clínica. Estudió derecho por inercia, periodismo por convicción, literatura por curiosidad, resolución de conflictos por ocio y opinión pública por exceso. Quizás, algún día, escriba un libro. Con esta crónica ganó el Premio de Periodismo Literario de Idartes 2024.